イギリス・ヨーロッパを代表するBMXメディア「DIG BMX」とMOTO-BUNKAのコラボTシャツを販売開始しました!

コラボレーションを記念して、MOTO文化通信特別号 5周年記念ブックに掲載されている、DIG BMX・編集長のWill Smythのインタビュー記事を公開しちゃいます!

DIG BMXがどんな想いから生まれたのか、編集長が今でも大切にしているプリントメディアに対する考え、そして世界のBMXシーンをどう捉えているのか。

ぜひ、彼の言葉から感じてみてください。

DIG BMXの創設者であるWill Smythが語る、「BMXをカルチャーとして伝えていきたいんだ」。

その想いに込められた揺るぎない信念を、30年超の歩みから紐解いていく。

プロフィール

名前:Will Smyth

年齢:Too old!

出身地:Belfast Northern Ireland.

BMX歴:45年

現在のローカル:Bangor, Northern Ireland.

運営形態について少し教えて。

DIGはかなりゆるい感じの運営で、一緒にやってるのは、自分が「友達」と思える人たちだけ。正式な契約とかはしてないし、DIGは自分がオーナーで、1993年の立ち上げからずっとコンテンツは自分が見てる。でも、DIGを今の形にしてるのは、一緒に動いてくれてる仲間たちのおかげなんだよね。

普段のウェブ更新とか、次に出すマガジンの制作は基本的に自分とFred Murrayの2人でやってて(DIGで見てるものの最終決定は自分たち)、あとはRob Dolecki(アメリカ担当のDIGエディター)が定期的に手伝ってくれてる。FredとRobは言うまでもなく世界トップレベルのBMXフォトグラファーなんだけど、今DIGでやってるオンラインの仕事はほとんど映像制作がメインになってる。でも、彼らの素晴らしい写真を見せる場所として、毎年出してるDIGの年刊誌や、新しく始まったマガジン「Greystoke」がある。

他にも、Peter Adam、Wes McGrath、Trent Lutzkeが年間通して写真とか映像で協力してくれてて、デザイン面ではLuke Godsonがサポートしてくれてる。Greystokeの編集はScott Towneがやってるし、他にも裏方で無償で手伝ってくれてる仲間がいっぱいいる。Mike O’Bryanは、うちの印刷物の全部の校正をしてくれてて、ここで特別に感謝しておきたい。自分たちは世界中バラバラの場所に住んでるけど、なぜかうまくいってる。

今までもずっと、世界中のクリエイティブな友達と一緒にやってきた。広告とか流通とか、ちょっと面倒なビジネスっぽいことは大体自分がやってて、他のみんなは写真撮ったり文章書いたり、自分の仕事に集中してる。

今までに5社くらいの出版社と組んできたけど、2013年に最後の出版社からDIGを買い戻して、それ以来また完全にインディペンデントに戻った。最初の3年間みたいにね。

いまでも雑誌を出版し続けているけど、印刷物にこだわる理由は?

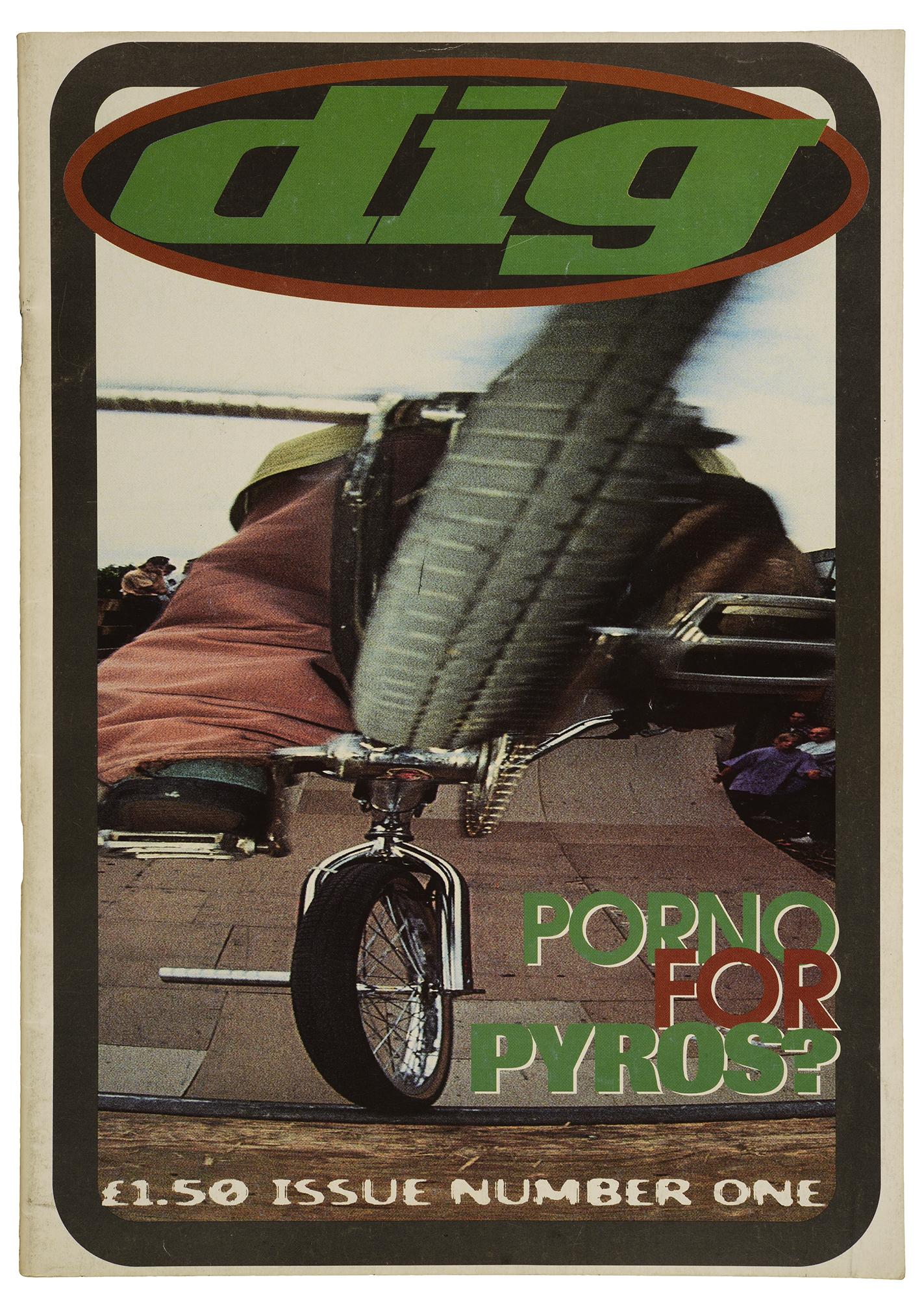

自分がBMXを初めて見た1980年のあの日までさかのぼると思う。

そのバイクショップには BMX Plus! のマガジンも置いてあって、BMXそのものへの興味と、「雑誌ってこんなふうにBMXの世界を見せてくれるんだ」っていうワクワクが、同時に芽生えた感じだった。

80年代半ばから後半にかけて、Wizard Publications のクルーたちと繋がりを持てて、何度か彼らのオフィスを訪ねるチャンスもあった。あの憧れの雑誌(特に BMX Action と Freestylin’)がどう作られてるのか、ちょっとだけその舞台裏に触れさせてもらえたのは本当にラッキーだった。

ちなみに1989年4月号の BMX Action では、表紙にまで載せてもらって、あのとき感じた感情を、今度は自分が誰かに届けたいってずっと思ってる。

今、DIGでは年刊誌を毎年出してるんだけど、それはBMXシーンで今何が起きてるのか、フィジカルな形で記録を残すことがめちゃくちゃ大事だと思ってるからなんだよね

今の時代、多くの人はSNSを通じて情報を得てるけど、あれってアーカイブとして機能しないし、面白いこともあるけど間違った情報も無限に流れてる。だから俺たちが何かを発信する時はできる限り調べて、できる限り正直であろうとしてる。それって、この先BMXの歴史がどう見られていくかってことにおいて、かなり重要なことだと思ってる。

それと、Greystoke を始めたのは、年齢を重ねてもBMXを楽しんでるライダーたちを讃えたかったのと、BMXの歴史についてちゃんとリアルな視点で語りたかったから。

正直、「80年代にちょっと乗ってた」って人が、「昔のほうが良かった」とか言いながら、オリンピックで注目された今になってまた盛り上がってるのを見ると、ちょっとウンザリする。その間の30〜40年に起きたことには全然リスペクトがないし、オリンピックやUCIなんて関係なく、BMXはずっと変わらず最高にかっこいいってことに気づいてないんだよね。

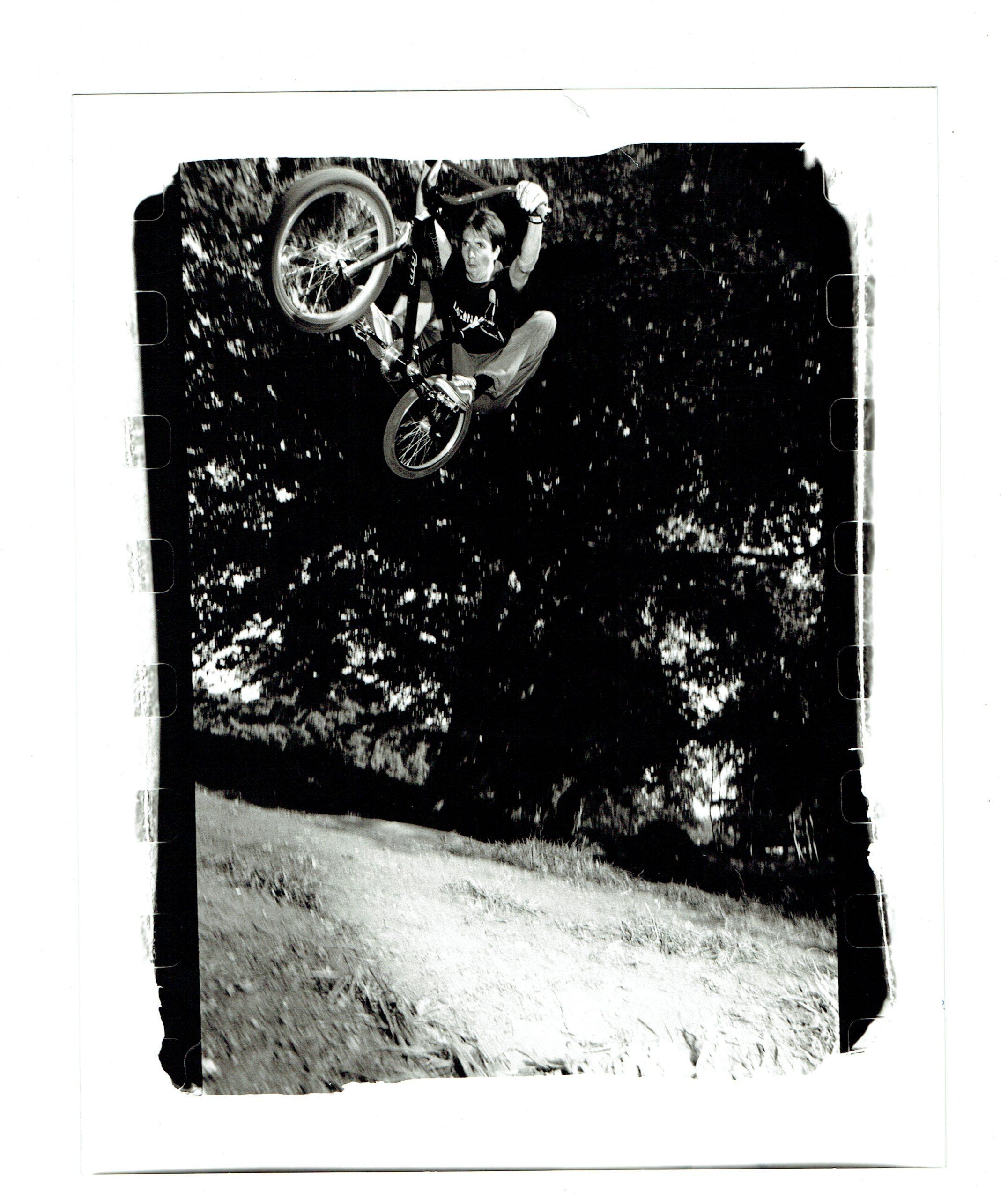

あともう一つ大事なのは、自分にとってBMXフォトグラフィーは今でも超重要だってこと。ライディングに全く別の角度からインスピレーションをくれるし、優れたフォトグラファーたちの作品って、オンラインよりも紙面で見たほうが圧倒的に力を持つんだよね。印刷物は最高のフォトグラファーたちに対する敬意、それが形になったものでもあるんだ。

今後、BMXの紙媒体はどうなっていくと思う?

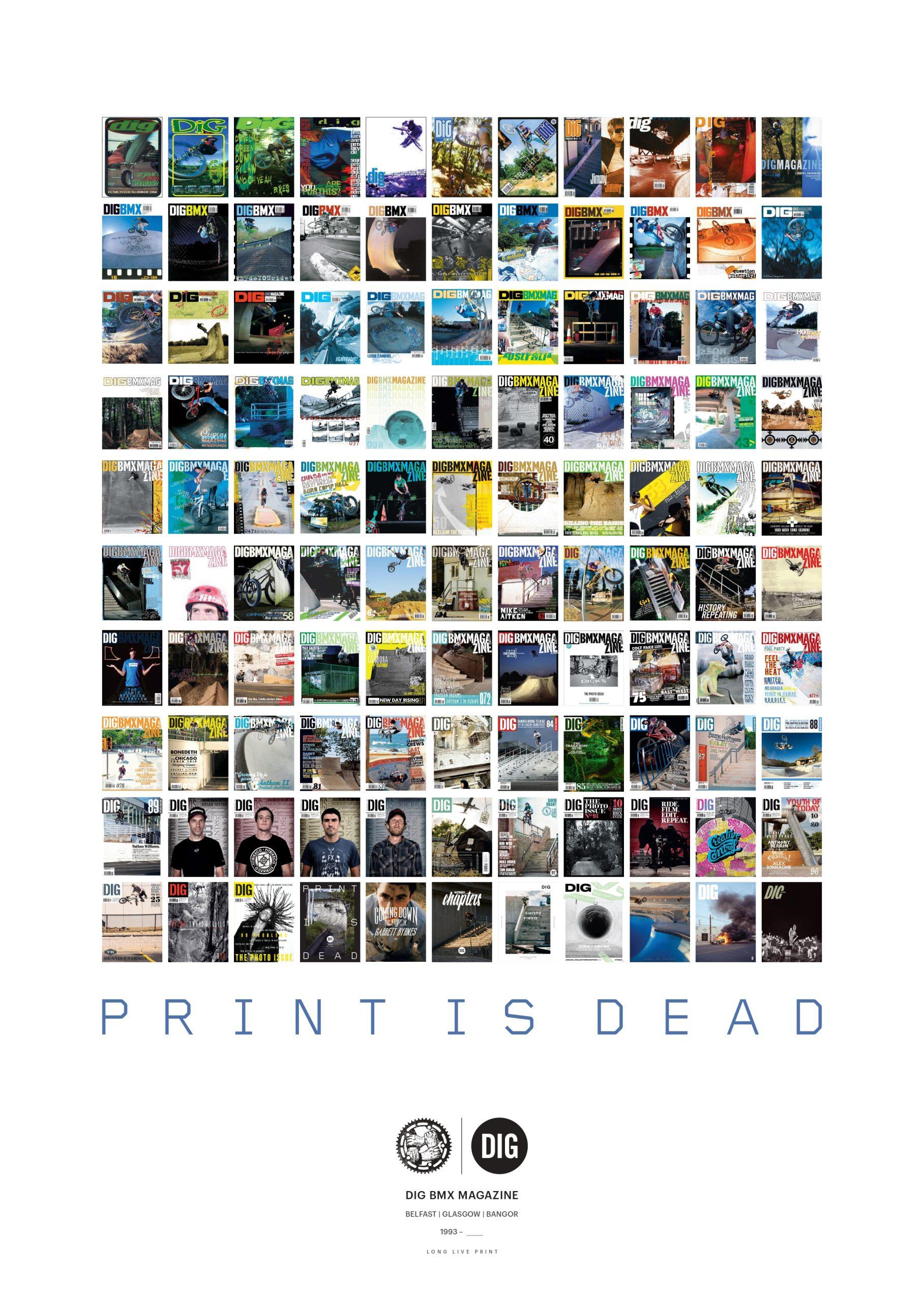

紙媒体のBMXメディアって、これからもちゃんと自分たちの読者を見つけ続けていくとは思う。でも、人々のSNSの使い方が劇的に変わるような社会的な変化がない限り、プリントメディアが再びメインの情報源になることはないんじゃないかな。よく「Print is Dead(紙媒体は死んだ)」って言うと誤解されるんだけど、もちろん皮肉っぽく言ってるだけで、本気で終わったと思ってるわけじゃない。ただ、BMX業界の中で人を雇って成り立つようなビジネスとしてのプリントメディアはもう存在しないって意味で言ってる。

でも、ジン(Zine)は今までも作られてきたし、これからもずっと作られていくと思う。

最近はすごくクオリティの高いジンや本、雑誌を、昔よりずっと低コストで作れるようになってるのも大きいよね。

正直、毎日365日ウェブサイトを運営してなかったら、雑誌なんて作れない。ウェブの存在があるからこそ、なんとかやれてるってのが実際のところだよ。雑誌っていうのは今も昔も情熱だけで成り立ってるものだし、BMXみたいなニッチの中のさらにニッチなものだからね。それでもやっぱり、BMXの歴史をしっかり残していくには、プリントが一番だって今でも思ってる。ネットにあるものが今後どうなるかなんて、誰にもわからないし、最悪一晩で全部消えることだってありえる。だからこそ、自分たちの歴史は、自分たちの手で、ちゃんと物として残しておく必要があると思ってる。

企画ものとかドキュメンタリー映像も本格的にやってるよね。

かなり時間もかかるし大変だと思うんだけど、そこまでして作る理由は?

雑誌を作る理由と似たような理由なんだけど、映像コンテンツならもっと多くの人にリーチできるっていうのが大きいかな。将来的に誰かが振り返ったときに、「物語のある映像」として残っていて、それを観た人がまたBMXに乗りたくなる、そんなきっかけになるものを作りたいと思ってるんだ。

あと、BMXシーンの中では多大な影響を与えてきたのに、BMXを知らない人には知られていないようなライダーにも、ちゃんとスポットライトを当てていくことが大事だと思ってる。たとえばJimmy LevanやGarrett Byrnesのドキュメンタリーなんかがまさにそうかな。

ありがたいことに、自分はこれまで才能あるフィルムメーカー達に恵まれてきた。たとえばPeter Adam、Fraser Byrne、Chris Rye、Stew Johnsonとか。彼らはいつも、自分のアイデアをカタチにしてくれるんだ。

いいアイデアが浮かんだら、次はそれを誰に頼むのがベストかを考える。自分の想像を超える映像にしてくれるような人にね。実際、彼らはいつも、自分が思ってた2倍くらいのクオリティで返してくれるんだ。自分と似たようなBMXの経験を歩んできた人と一緒にやるのが好きなんだけど、たまに新しい人とリスクを取ってやってみることもある。Vlogっぽい映像じゃなくて、BMXにはもっと高い映像表現が必要なんだっていう理解をちゃんと持ってるような人にはすごく可能性を感じるんだ。最近で言うと、Ben Norris(The DIG House NYC)、Johnny Ashworth、Trent Lutzkeみたいな若手がすごく刺激をくれた存在だね。

結局のところ、自分がこういう映像作品を作る原動力になってるのは、ライダーたちが、その情熱や労力を注ぐに値する存在だと思えるからなんだ。たとえば「Project X」の場合、かつて自分たちに大きな影響を与えた「Road Fools」の感覚を再現したかっただけじゃなくて、ライダーたちがどれだけヤバくて、面白くて、魅力的なのかってことを、SNSやよくあるツアー映像では見えない角度から伝えたかったんだ。

あの作品には、最初から最後まで、とにかく最高のものを作ろうと本気で取り組んだ。きっかけをくれたThe Cut BMXには本当に感謝してるし、あれだけのフッテージを撮って、見事にまとめ上げてくれたPeter Adamのスキルと情熱には心からリスペクトしてる。

アジアの情報ってどうやって入手してた?

ラッキーなことに、DIGのフォトグラファーたちは昔からすごく好奇心旺盛で世界中を旅してきたから、どこかに面白いシーンがあれば、時間の問題で必ず耳に入ってきたんだ。MOTO-BUNKAのことはCROSSOVERのビデオトレイラーを見て知ったよ。

たしか日本がDIGに初めて登場したのは、ずっと昔の2002年、Issue 20だったと思う。そのときは、Sandy Carsonがいろんなライダーと一緒に日本を訪れたトリップを元にした、12ページの特集記事を組んだんだ。その記事の冒頭レイアウトは、DIG史上でも自分のお気に入りの一つで、「Japannihilated(ジャパナイレイテッド)」ってタイトルで、べろべろに酔っ払ったJimmy Levanの写真を使ったのを覚えてる。

この5年間で日本のシーンはどう変化しているように見える?

一番大きな変化は、日本のストリートライディングシーンのレベルがものすごく上がってきたってことだね。日本のシーンから生まれるストリートビデオには、確かに何か特別なものがある。昔は海外のプロライダーが注目されてたけど、今は完全にローカルのライダーたちが主役になってて、それが本来あるべき姿だと思っているんだ。

いつもチェックしている日本人のライダーとかっている?

昔はずっとShoe-Gを追いかけてたよ。彼のライディングはいつ見ても楽しかった。今では、パークコンテストの大ファンってわけじゃないけど、中村輪夢のライディングはずっと楽しんで見てる。彼はメダルを狙うアスリートって感じじゃなくて、普通にBMXライダーって雰囲気があってすごく好きなんだ。

それに「Project X」でのDragon(比嘉竜太郎)のライディングもすごく良かったし、MOTO-BUNKAクルーが作るものはどれも素晴らしいよ。それから船生光も、日本のシーンを撮るフォトグラファーとしてめちゃくちゃいい仕事をしてると思うよ。優れたフォトグラファーがいることで、そのシーンは本当に変わるからね。

アジア全体で見ると、ここ数年で台湾やタイのシーンの盛り上がりもすごく目立ってきてるし、ネパールや香港からもいい作品が出てきてて、ほんとに嬉しい流れだね。

長きに渡って世界のBMXシーンをみてきて、今と昔でシーンに違いはある?

BMXライディングや業界において「アメリカが一番」っていう意識はだいぶ薄れてきてると思う。元々、世界中にカッコいいライダーやシーンはあったけど、今はローカルがローカルのまま、自分たちのスタイルでちゃんと盛り上がれるようになってきた感じがする。昔みたいに、「アメリカに認められることが全て」っていう価値観に縛られる必要はもうないんだと思う。

本当に良いライダーっていうのは、場所や地域に関係なくBMXに乗りたい!って思わせる存在で、そういうライダーをサポートするBMXブランドがこれからのシーンを引っ張っていくんじゃないかな。

SNSの時代に突入し、メディアとしての役割に大きな変化はあった?

BMXメディアの役割自体は変わってないけど、SNSの影響でその力はかなり弱くなってると思う。

もともとBMXメディアの目的って、写真やストーリー、映像、歴史、製品情報とか、BMXに関するあらゆることをシェアして、ライダーをワクワクさせたり、BMX業界でちゃんとしたことをやってるブランドを応援したりすることだったと思うんだ。

でも今は、SNSで人気になったライダーが、BMXメディアよりはるかに大きなフォロワーと繋がることもあるよね。でもそういう人たちは、人気が出るとだんだんBMXから離れて、MTBとか車とか別のジャンルに行っちゃうケースが多い気がする。

しかもそういう人たちって、BMXの歴史とか業界の仕組みをあまり知らなかったりするから、発信する情報が的外れだったり、誤解を招いたりすることもあって。本人の興味が他のジャンルに移ると、それに引っ張られてフォロワーもそれに引っ張られていっちゃう。BMX買おうとしてた子がいつの間にかMTBを買ってる、みたいな感じで。

最近は、大手企業がBMXメディアを通さずに、ライダーへ直接アプローチするケースも増えてきた。メディアを通すと意見されたりすることもあるしね。でもライダー側は、お金がもらえるならとりあえず「イエス」って言っちゃうことも少なくない。短期的にはそれで得するかもしれないけど、長期的に見たらBMXシーン全体にとってはマイナスだと思うんだ。

他のBMXメディアのことは分からないけど、DIGはフォロワーが多かろうが少なかろうが、これからもBMX一本でブレずにやっていくつもりだよ。

大きく変化していくBMXシーンの中で、メディアとして今後も伝えていきたいことは?

前の質問の続きになるけど、BMXにはもっと自分たちの価値を持つことが必要だと思う。

オリンピックに出るのを目指して、UCIの言いなりになるのはもうやめたほうがいいと思う。そういうのが好きなら、ちゃんとしたスポーツをやればいいんじゃないかな。

UCIみたいな連中が、少しずつだけど確実に、自分たちがずっと愛してきたBMXの魅力を奪っている。みんながそれに気づいた時には、もう止めようがなくなってるんじゃないかって、正直ちょっと心配してるんだ。

BMXの一番の楽しさって、もちろん乗ることなんだけど、それだけじゃなくて、カルチャーとか旅とか、仲間とのつながりとか、自分なりのスタイルで自由にやれるところもめちゃくちゃ魅力なんだよね。

それがDIGの軸でもある。自分たちは常にBMXのクリエイティブな側面をプッシュしていきたいし、できる限りたくさんのDIYブランドをサポートしていきたいと思ってる。

もちろん大きなブランドと組むこともあるけど、そういうときもBMXにとって長い目で見た時にプラスになるかどうかってことは、ちゃんと話すようにしてる。全部思い通りになるわけじゃないけど、そのスタンスでこれからも続けていくつもり。

DIGはBMXを「スポーツ」としてじゃなくて、「カルチャー」として伝えていきたいんだ。

![Read more about the article [REPORT] DARUMA STREET DVD東京上映会](https://motobunka.com/wp-content/uploads/2022/05/IMG_9160-3-300x300.jpg)

![Read more about the article [NEWS] NEW ERA x MOTO-BUNKAオフィシャルコラボ 発売開始&記念映像リリース](https://motobunka.com/wp-content/uploads/2024/03/NEW-ERA-X-MOTO-BUNKA-Main-Visual_post-300x300.jpg)